Luca Inzerillo – marzo 2025.

Succede, un giorno, che la maestra di mio figlio mi invita a scuola per parlare di geologia ai ragazzi.

Entusiasmo. Panico. Entusiasmo. Tempesta di cervelli (tempesta nel cervello!). Chiedo aiuto all’amico Ste che mi dà un titolo: dalle rocce alle montagne, dalle montagne alle rocce.

Già, ma come fai a parlare di geologia ai bambini? Che gli racconti? Come fai a spiegargli la tettonica a placche, l’astenosfera (l’astenochè?!) o gli scisti verdi? Troppi argomenti, da che parte si comincia? E poi, troppo difficile! O forse no…

Metto giù un programma e lo condivido con la maestra. Tempesta di cervelli. Nasce un laboratorio di geologia per le IV elementari.

Grazie a scienzafacile.it, oggi lo regaliamo a tutti: bambini, insegnanti e genitori. Buona lettura!

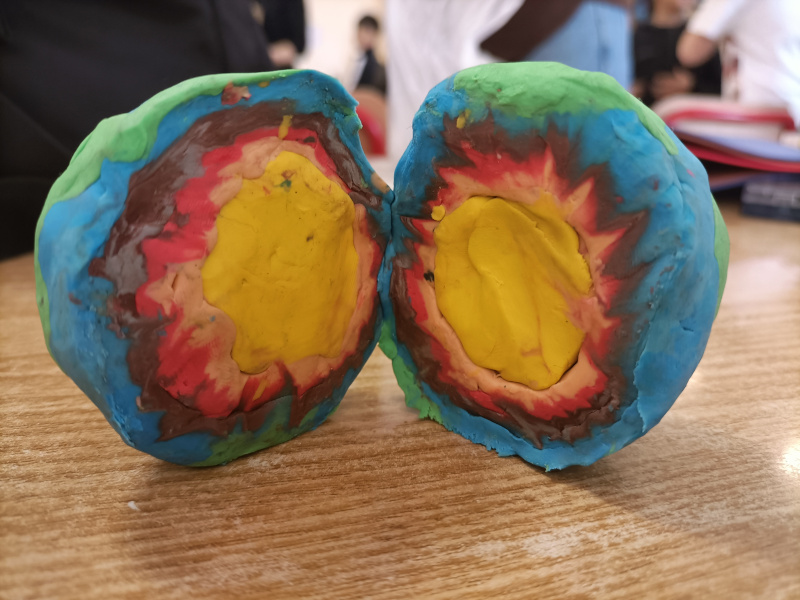

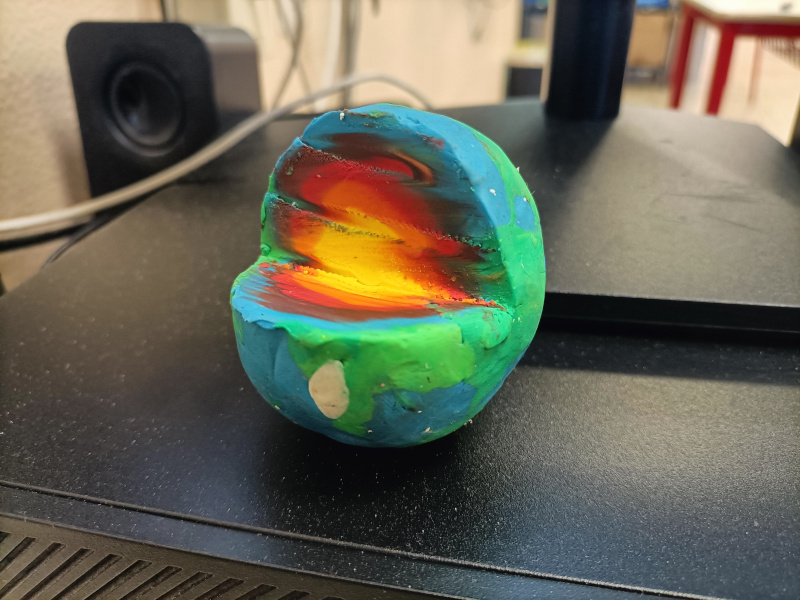

La Terra-cipolla o Terra-uovo sodo

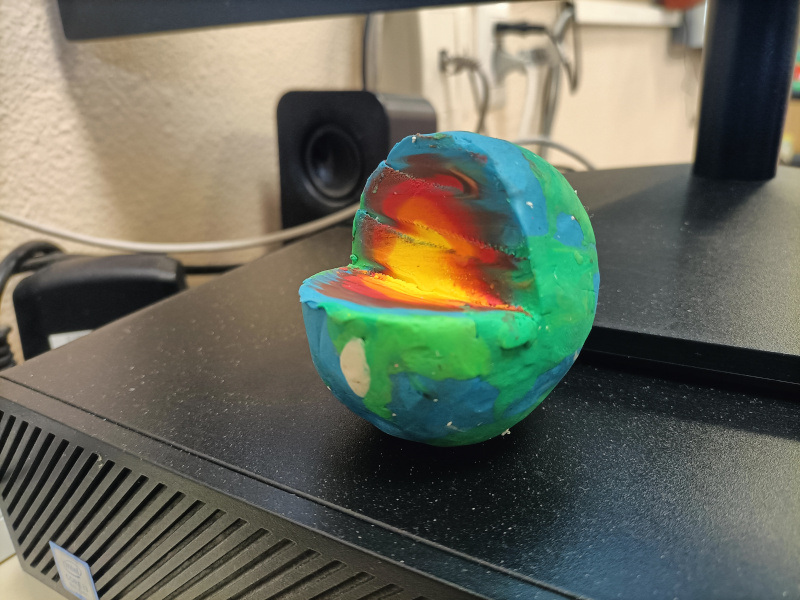

Ecco, vedete bambini, il nostro pianeta, la Terra, è fatta un po’ come una cipolla. Una cipolla con un raggio di oltre 6300 km. E, più o meno come una cipolla, dentro è fatta a strati. Possiamo distinguerne almeno 3: la crosta, il mantello e il nucleo. Il nucleo è la parte più interna e più calda, si sviluppa dal centro della terra per circa 3500 km, in pratica come il rosso dell’uovo sodo. Il mantello avvolge il nucleo, anche lui è molto caldo ed è spesso circa 2800 km. Nessuno ha mai fatto una gita al loro interno; tutto ciò che sappiamo su questi due enormi strati lo sappiamo grazie a chi ha studiato come viaggiano le onde sismiche (cioè quelle dei terremoti) sul nostro pianeta. Per capire meglio la struttura della Terra, i nostri piccoli esploratori hanno realizzato un bellissimo modellino con la plastilina!

1 – Il modello strutturale della terra realizzato dai ragazzi di IV elementare

Come avrete già capito, la parte più esterna si chiama crosta terrestre. Nella Terra-cipolla corrisponde alla pellicina esterna, nella Terra-uovo sodo è il guscio. È lo strato che conosciamo meglio, che possiamo (almeno in parte) vedere e toccare ed è anche il più interessante.

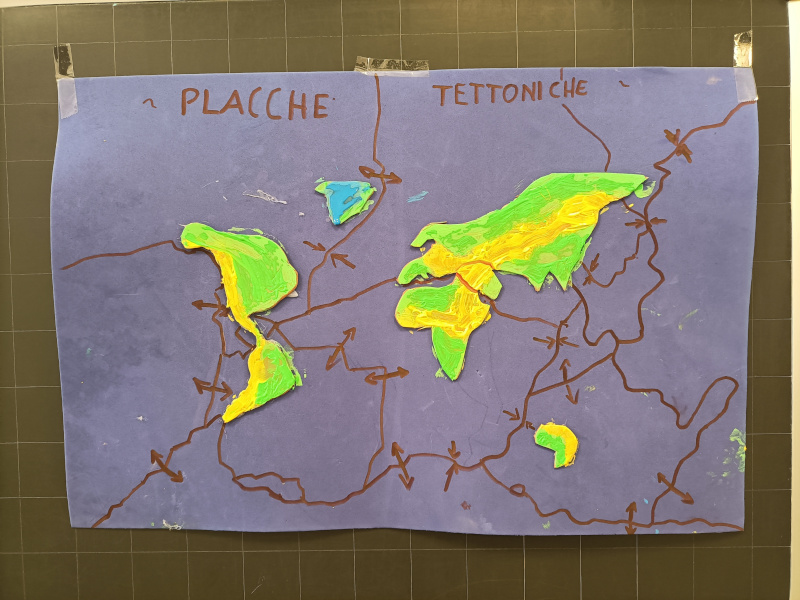

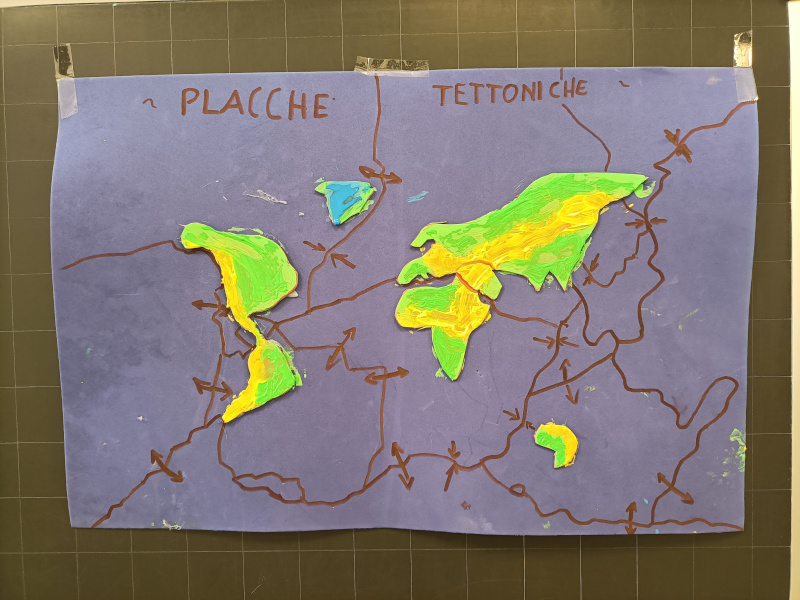

A differenza della buccia della cipolla, la crosta terrestre non è tutta intera ma è rotta in grandi pezzi (le placche) che, anche se non ce ne accorgiamo, si muovono uno rispetto agli altri come gli iceberg che galleggiano sul mare. Solo che le nostre placche poggiano e si muovono su un mare di roccia fusa tra la crosta ed il mantello. Per capirlo meglio lo abbiamo rappresentato con i fogli di gomma eva realizzando una bellissima carta.

2 – La carta tettonica preparata dagli alunni di IV elementare

Noi geologi distinguiamo le placche in due grandi categorie: la crosta continentale, che consideriamo vecchia (la più vecchia ha, probabilmente, 4 miliardi di anni), spessa (30-50 km), fredda e rigida, e la crosta oceanica, che consideriamo giovane (al massimo 200 milioni di anni), sottile (meno di 5km) e calda.

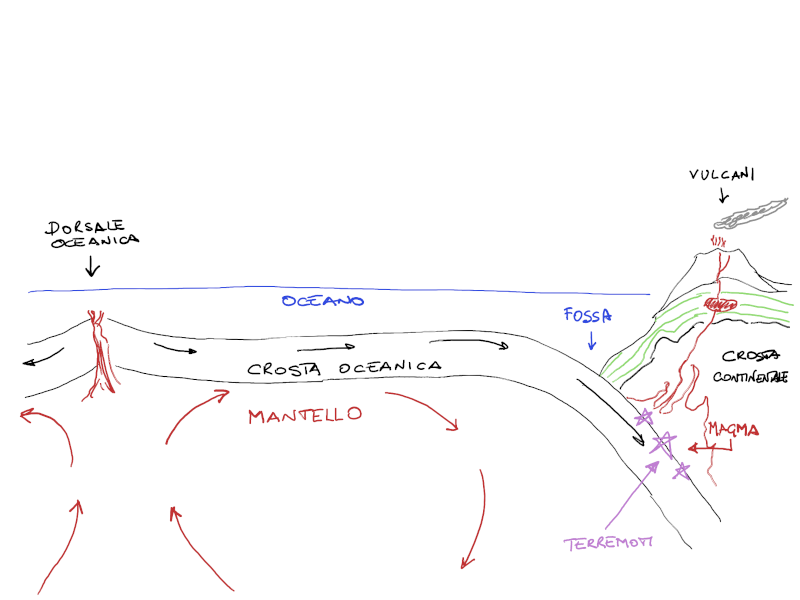

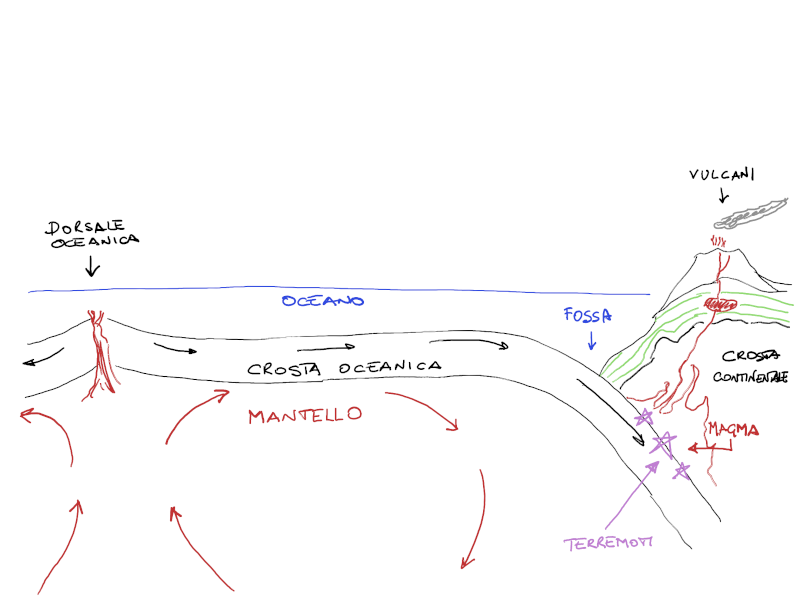

La crosta oceanica è il pavimento degli oceani ed è spaccata lungo le linee rosse (dorsali oceaniche) che abbiamo disegnato nella carta delle placche tettoniche. Possiamo immaginare ogni spaccatura come un lunghissimo vulcano sottomarino dal quale esce costantemente roccia fusa (magma) che, giorno dopo giorno, fa crescere il pavimento degli oceani. Questa crescita continua spinge le altre placche e contribuisce al loro movimento. Siccome la Terra rimane sempre delle stesse dimensioni, ci sono dei punti in cui il pianeta assorbe e ricicla la crosta oceanica in eccesso. Queste aree si chiamano zone di subduzione e sono le aree in cui la crosta oceanica si scontra con i continenti. Essendo più pesante, la crosta oceanica si infila sotto i continenti e viene riciclata nel mantello. Riconosciamo queste zone perché (quasi sempre) c’è una profonda fossa nel mare vicino al continente, c’è una catena montuosa con vulcani attivi e ci sono tanti, tanti terremoti. Se volete approfondire potete cercare su internet “la cintura di fuoco del pacifico”.

3 – schema semplificato della dinamica che coinvolge la crosta oceanica (la dorsale a sinistra e il margine di subduzione a destra)

In tutto questo muoversi di placche, le altre zone importanti sono quelle in cui due continenti, o meglio due placche di crosta continentale, si scontrano. In queste zone, i segni visibili dei fenomeni geologici sono le montagne! Così siamo finiti a parlare delle nostre meravigliose Alpi, scoprendo che sono nate grazie allo scontro tra la placca europea e quella africana.

Quando i continenti si scontrano: la nascita delle Alpi

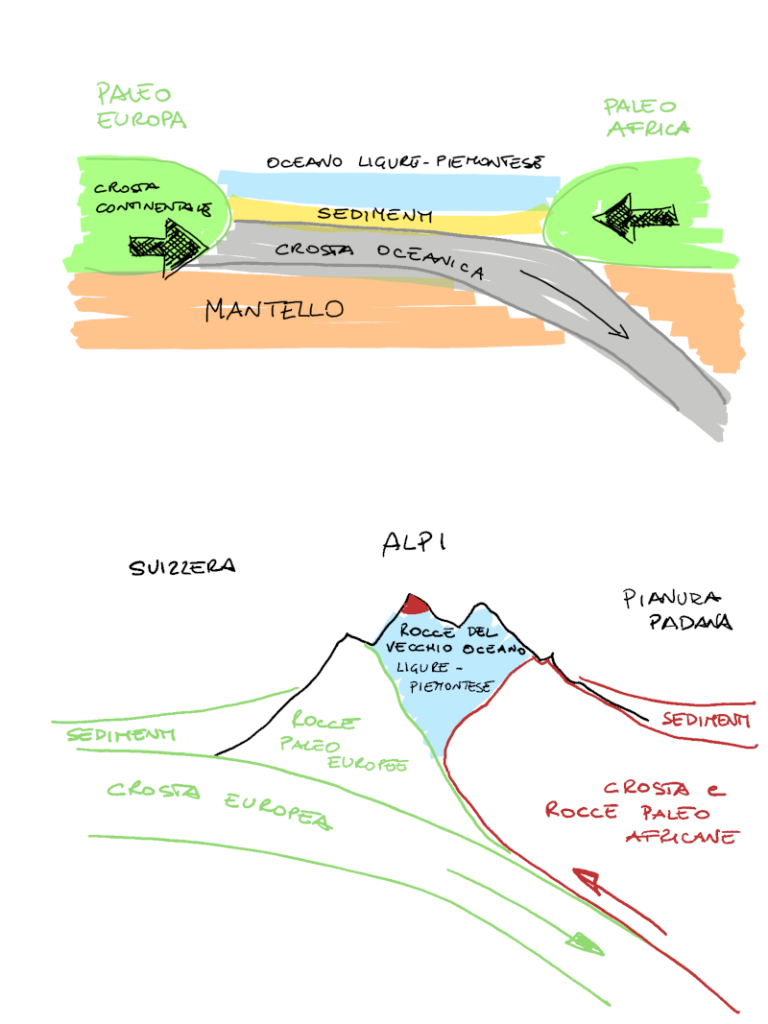

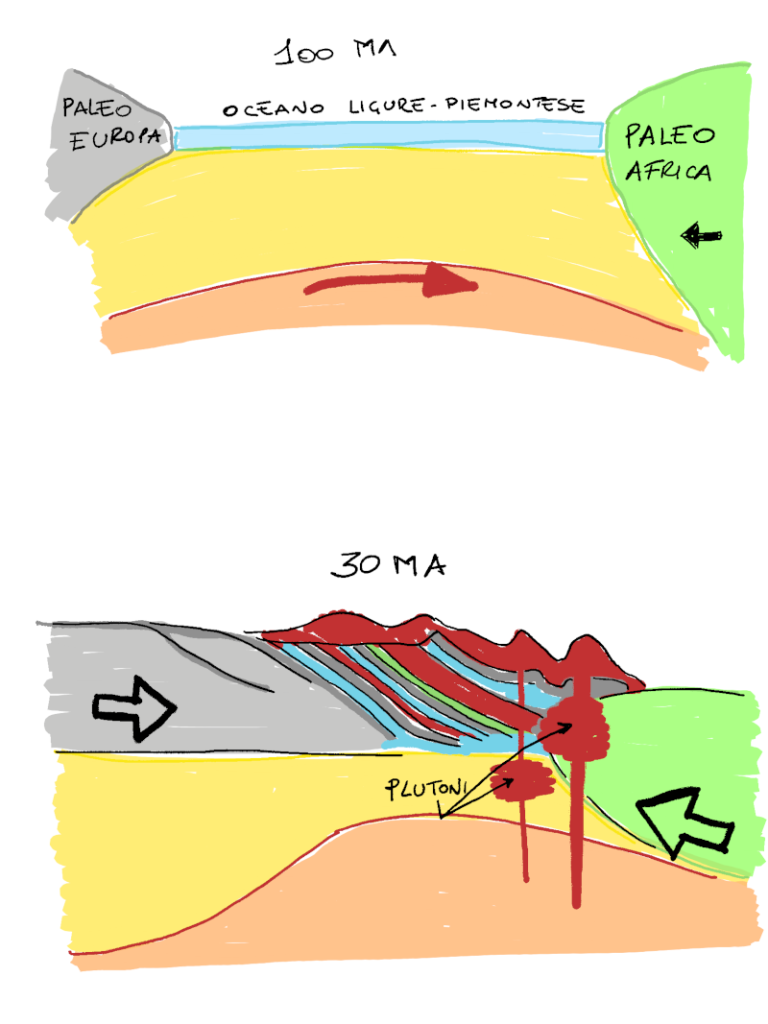

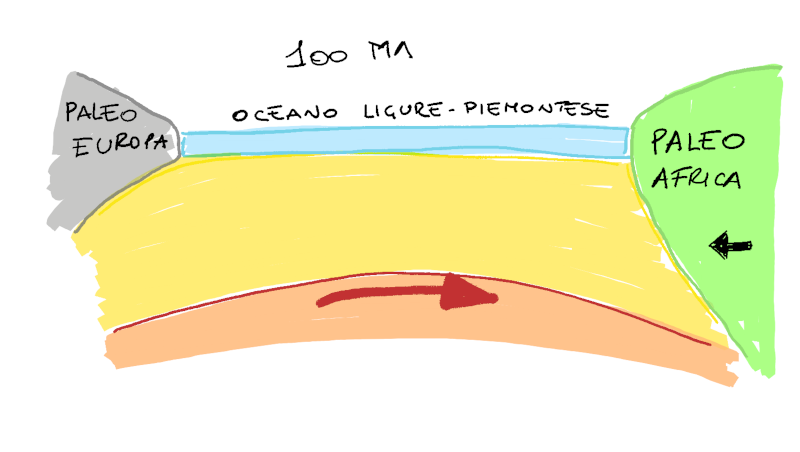

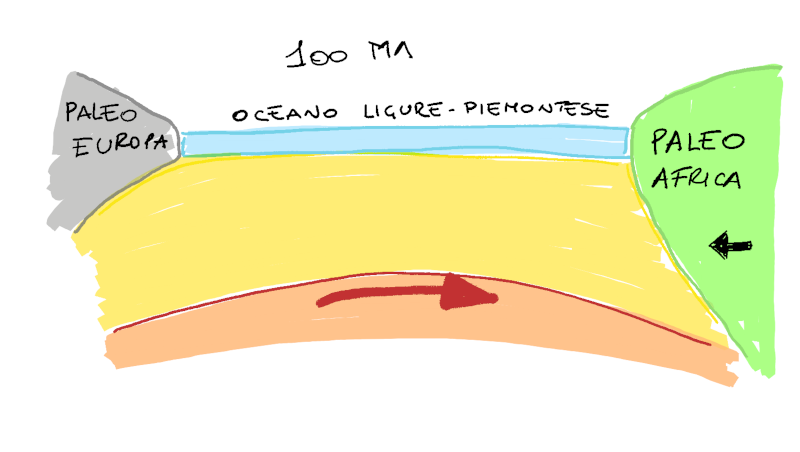

Molti anni fa (circa 100 milioni di anni fa) le placche continentali che oggi chiamiamo Europa e Africa esistevano già, erano un po’ diverse da oggi ed erano separate da un oceano che noi geologi chiamiamo oceano Ligure-Piemontese.

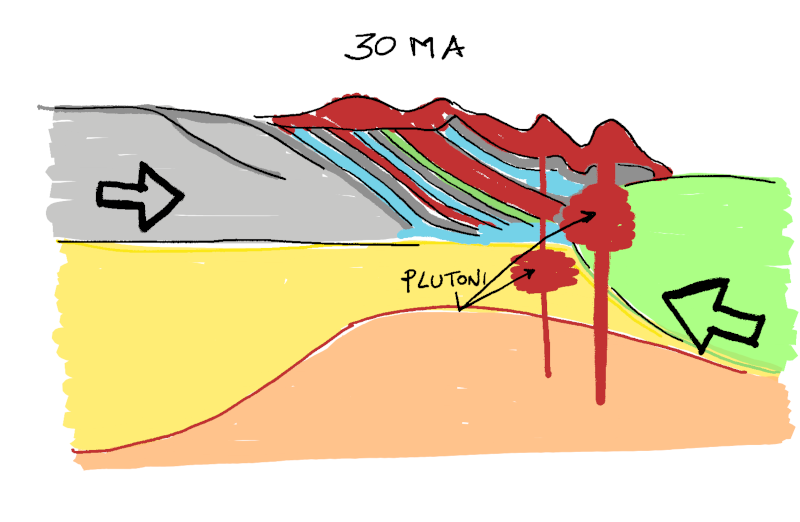

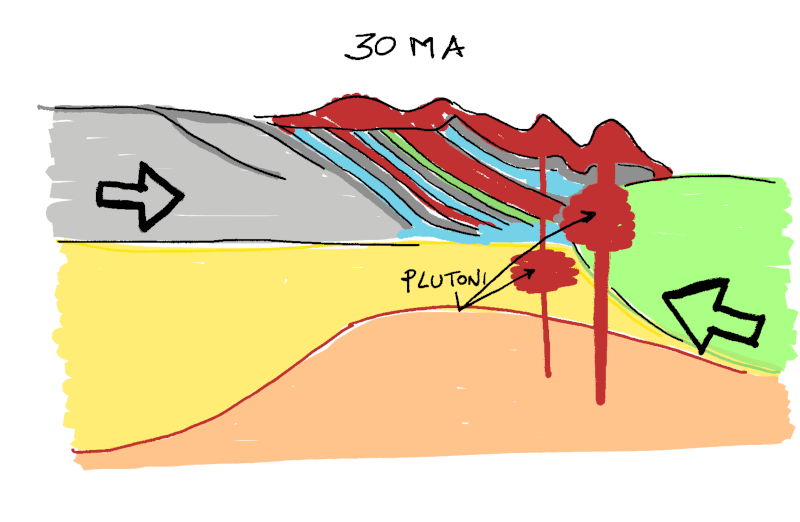

Le due placche si stavano (e si stanno ancora!) avvicinando tra loro, così la placca oceanica dell’oceano ligure-piemontese ha iniziato ad infilarsi (subdurre) sotto la placca africana. L’oceano è diventato sempre più piccolo e si è ridotto fino a sparire. A quel punto, le due placche continentali si sono scontrate e sono entrate in contatto diretto. Durante questo scontro c’è stata una fase con intensa produzione di magma che, risalendo, ha dato origine a molti vulcani italiani e ad alcune delle più belle montagne di Lombardia che gli alpinisti conoscono come i Giganti di Granito della Val Masino e della Val Breglia ma anche ad altre strutture famose per i geologi come il plutone dell’Adamello (il plutone è un’enorme massa di magma che si è raffreddata e solidificata in profondità).

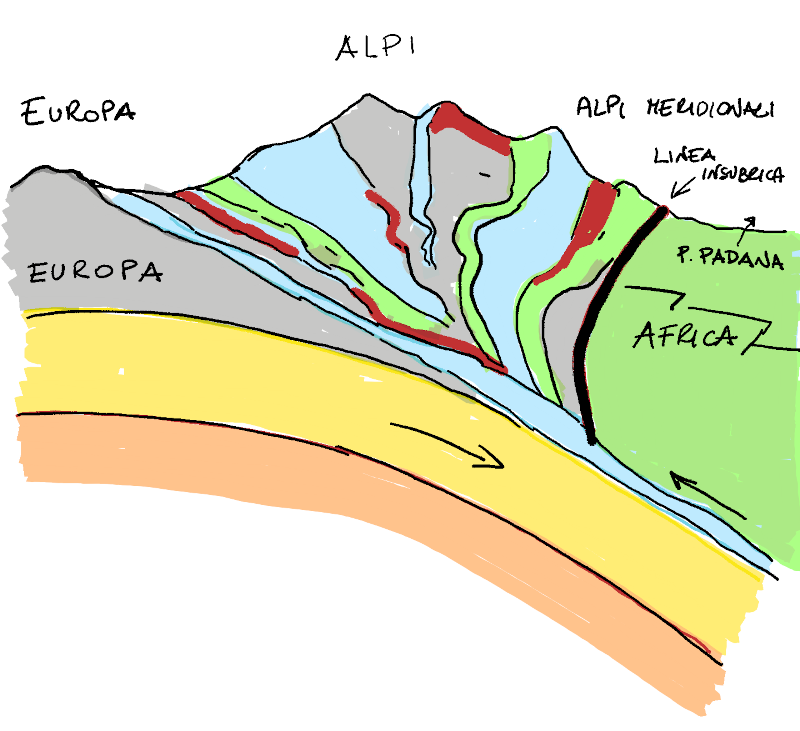

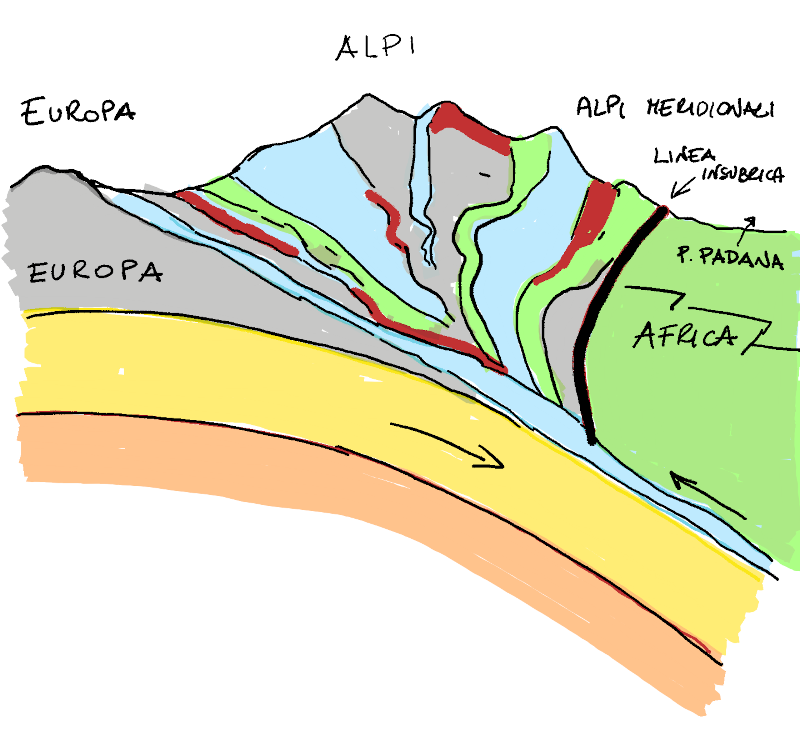

Lo scontro è andato avanti (e sta andando avanti!) e la placca europea ha iniziato a infilarsi (subduzione) sotto la placca africana. Le Alpi si sono sollevate e hanno assunto la forma che oggi tutti conosciamo. Oggi Europa e Africa sono in contatto e la grande faglia che li separa si chiama faglia Gloria (ho già scritto un articolo su questo argomento e puoi trovarlo qui). Se percorri il lungo viaggio della faglia Gloria puoi riconoscere tutte le montagne del mediterraneo. In Lombardia il contatto tra le due placche avviene lungo la linea insubrica che corre lungo il fondovalle della Valtellina; tutto quello che c’è a sud di questa linea, geologicamente, fa parte delle rocce del dominio africano.

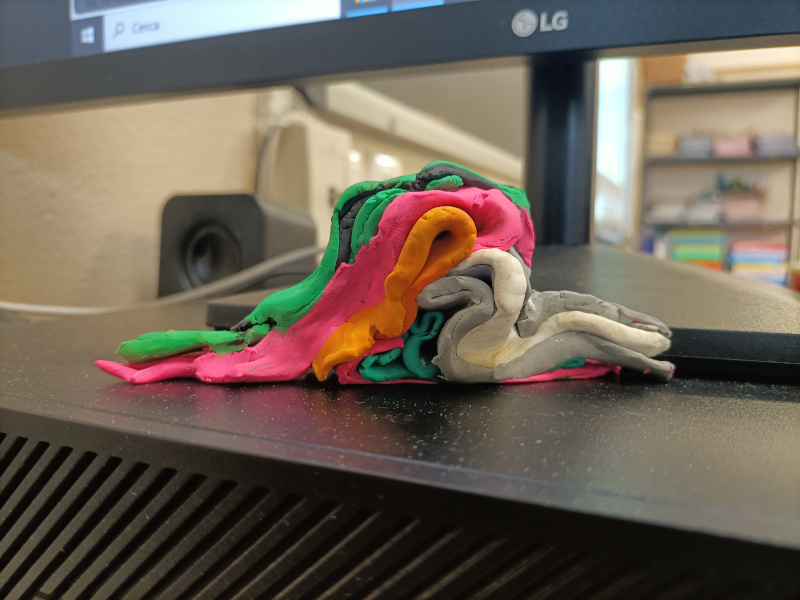

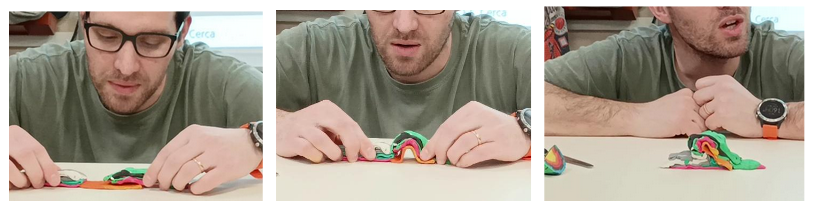

Vi ho disegnato alcuni schemi. In classe abbiamo fatto una simulazione con la plastilina ed è stato molto più divertente!

Ah, giusto! In classe vi ho svelato un segreto: alcuni pezzi di quella antica crosta oceanica (e anche di tutte le rocce sedimentarie che si erano formate su di essa, fossili inclusi) sono stati rotti, deformati e sollevati insieme a tutte le altre rocce che oggi formano le Alpi. È così che oggi capita di trovare fossili di organismi marini sulle nostre montagne, come quelli che il professor Tintori e l’amico Stefano e i suoi colleghi hanno trovato e studiato sulla Grigna, una delle più belle cime della “famosa” Valsassina. Matteo, che è rimasto affascinato da questa storia, ci ha preparato un bellissimo schema.

Come una torta

Dai fossili siamo finiti, inevitabilmente, a parlare di sassi. Ho portato un po’ di campioni (si sa che ai bambini piace guardare e toccare) e poco dopo abbiamo osservato che le rocce sono diverse, che ce ne sono millemila tipi, un po’ come le millemila biciclette che ogni anno, in una domenica d’autunno, invadono per una mattina le strade di Milano.

Ma perché sono diverse? Abbiamo fatto qualche ipotesi e la migliore è stata quella della torta. Esattamente come per una torta, in cui il risultato finale dipende dagli ingredienti, dal procedimento e dalla cottura, abbiamo concluso che anche per i sassi doveva valere la stessa regola: se cambi gli ingredienti (i minerali), il processo (la genesi) e la cottura (e l’ambiente di formazione) ottieni un sasso di un tipo piuttosto che di un altro.

Della mia sporta di sassi, siamo riusciti a identificare 3 grandi categorie: le rocce che derivano da una lava o da un magma che, in qualche modo, si è raffreddato (magmatiche); quelle che si sono formate grazie a qualcosa che si è depositato (sedimentarie); quelle che derivano dalla trasformazione di rocce che già esistevano (metamorfiche).

Delle rocce magmatiche abbiamo osservato che alcune hanno dei minerali più grandi e ben visibili, che si distinguono dal resto del sasso, come il granito. Altre, invece, sembrano tutte uguali e si riconoscono solo dei piccoli buchini, come nel basalto dell’Etna. Questa differenza, oltre che dalla ricetta (la composizione mineralogica) è dovuta anche alla velocità di raffreddamento del magma: il granito ha avuto un raffreddamento lento, spesso in profondità, come nel caso dei plutoni dell’Adamello o della Val Masino-Bregaglia, e c’è stato il tempo per consentire ai minerali di crescere e svilupparsi. Il basalto dell’Etna, invece, è stato eruttato dal vulcano e si è raffreddato velocemente in superficie: questo non ha permesso la formazione di particolari minerali visibili.

4 – due frammenti di lava dell’Etna (basalto) e un pezzetto di granito

Tra le rocce sedimentarie l’attenzione è finita subito su quelle che contenevano i fossili. Non abbiamo trovato dinosauri ma abbiamo osservato le squame di un pesce vecchio 240milioni di anni, rimasto intrappolato nei sedimenti marini di un antico oceano che i geologi chiamano Tetide e che, durante il sollevamento delle Alpi, sono finiti a quasi 2000m di quota su una bellissima montagna vicino Lecco, la Grigna. Se ne volete sapere di più, qui Stefano ci racconta la storia di questo fossile.

5 – scaglie di pesce fossile nella formazione del Buchenstein, affiorante sulla Grigna settentrionale

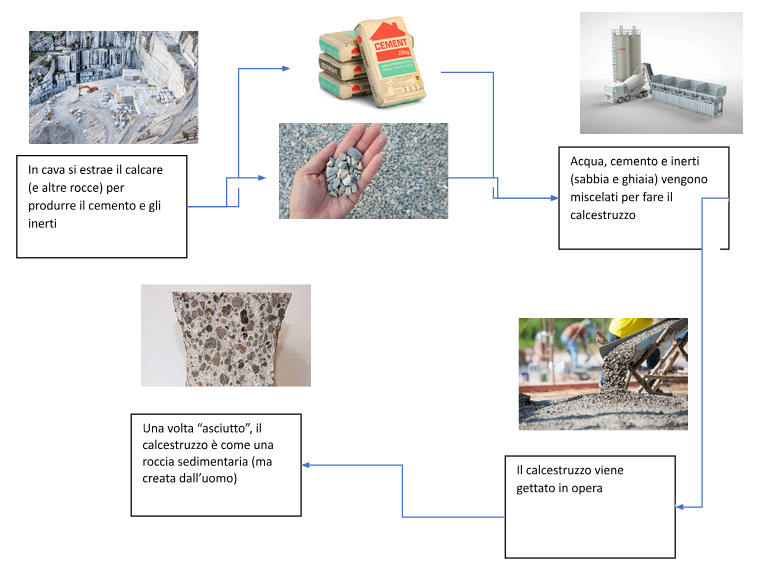

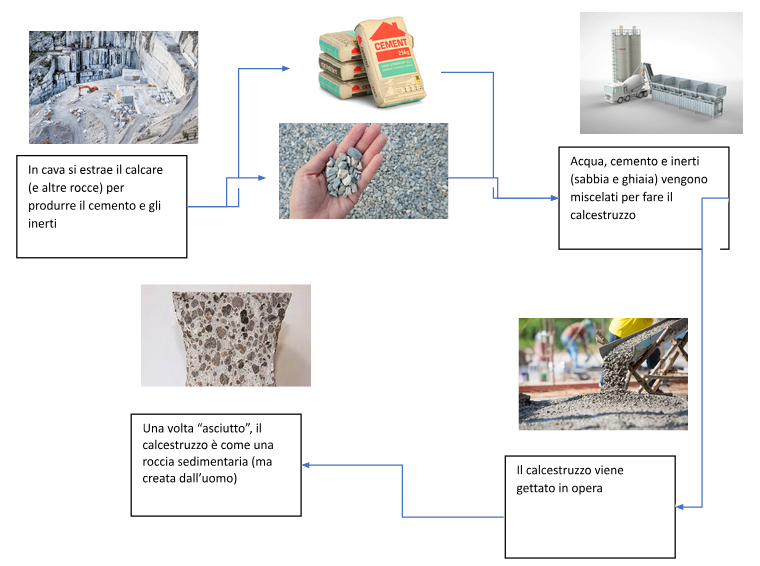

Altre rocce, invece, pur essendo sedimentarie non avevano fossili: sono state un po’ snobbate ma anche loro hanno una storia interessante: in generale le rocce sedimentarie si formano per la deposizione di materiali e l’origine può essere organica (cioè ad opera o da resti di esseri viventi) o dovuta all’erosione di rocce esistenti, al loro trasporto ed alla loro deposizione in posti anche molto lontani da quelli di origine; dopo la deposizione, per processi più o meno complessi, tornano ad essere rocce. Un paragone semplice, anche se improprio, può essere il calcestruzzo. Il calcestruzzo con cui costruiamo è composto da acqua e rocce: contiene sabbia, sassi e cemento (che a sua volta è prodotto a partire dal calcare che è una roccia sedimentaria). Una volta che il calcestruzzo si asciuga (in gergo si dice “matura”), quel miscuglio di acqua e rocce torna ad essere un blocco unico e solido: in pratica torna ad essere una roccia, una roccia sedimentaria artificiale.

Con un processo simile a quello del calcestruzzo si è formata l’arenaria, cioè una roccia formata dalla deposizione di sabbie che, grazie a cemento, sono tornate ad essere roccia. Quelle sabbie arrivavano, probabilmente, dall’erosione di una montagna fatta di granito. Più o meno così si è formata l’arenaria di Bagnaria, un posto un po’ particolare non troppo lontano da Milano, che ricorda il grand canyon degli Stati Uniti e dove gruppi di amici vanno a scalare e a mangiare pane e salame.

Fossili di molluschi bivalvi nelle arenarie del Monte Vallassa – Bagnaria (PV)

Ste e Luca in cordata

Infine abbiamo trovato delle rocce particolari che non “nascono” così come le vediamo ma che diventano così attraverso dei processi di trasformazione: sono le rocce metamorfiche. Questa particolare categoria di rocce esiste perché i processi geologici trasformano le rocce esistenti in altre rocce. Si tratta di cambiamenti importanti di temperatura e pressione che avvengono o per contatto con rocce magmatiche o per seppellimento durante la subduzione o il sollevamento delle montagne. Per semplicità, immaginate un pezzo di crosta dell’oceano Ligure-Piemontese o le rocce sedimentarie che vi poggiavano sopra che, durante il sollevamento delle alpi, passano dal trovarsi in superficie ad essere “schiacciate” sotto qualche km di altre rocce, magari vicino al mantello, e quindi a ben altra temperatura e pressione da quelle iniziali.

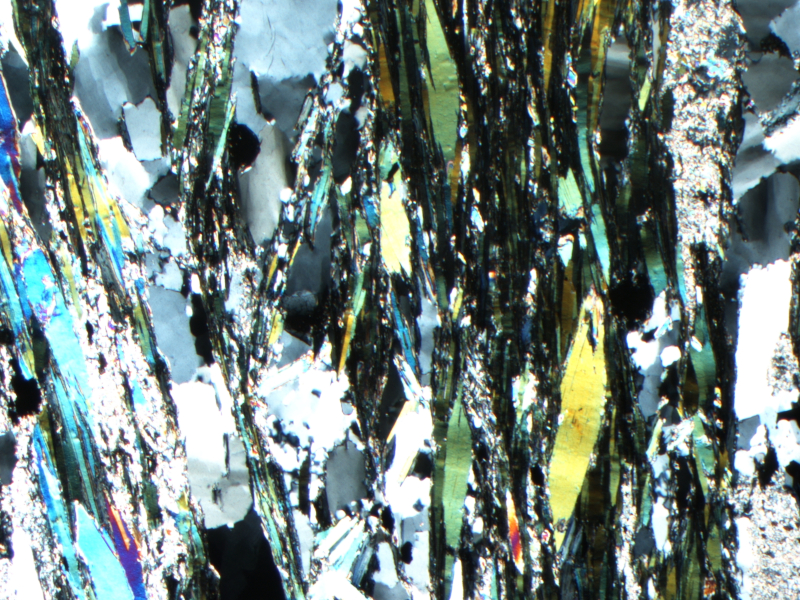

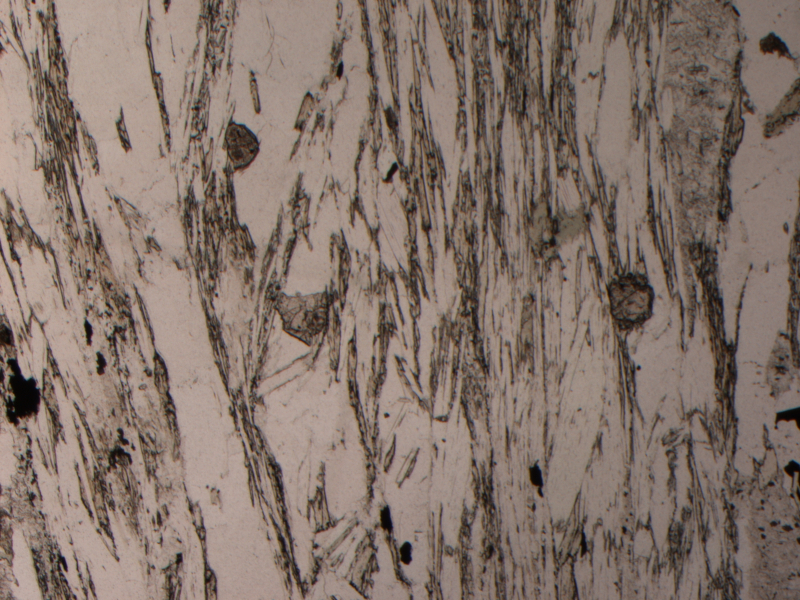

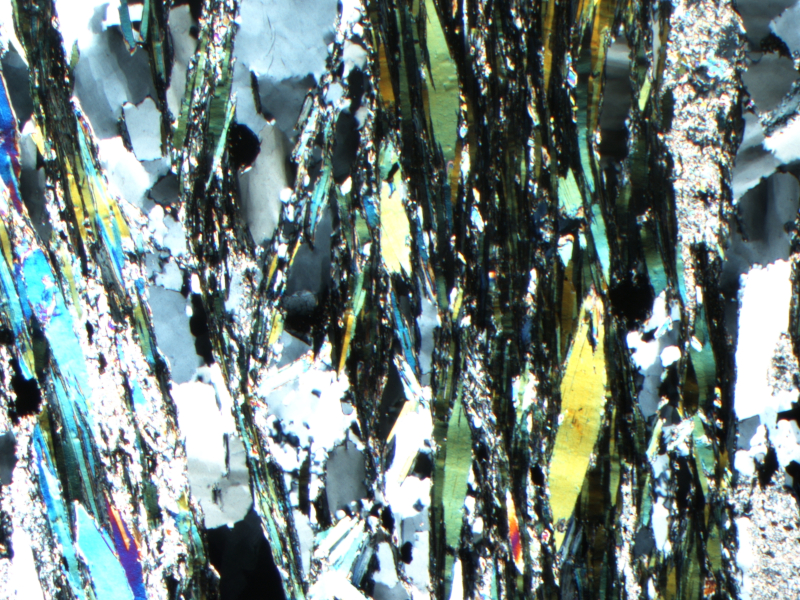

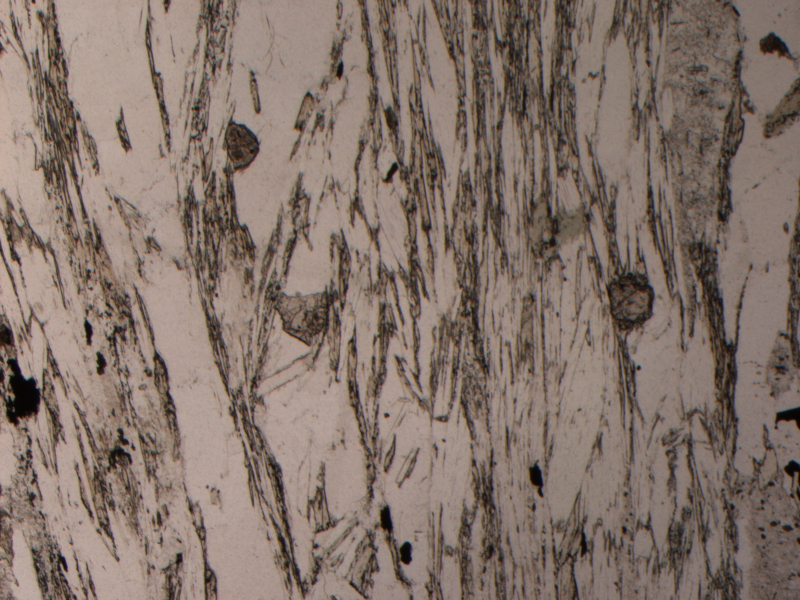

Abbiamo visto diversi campioni di rocce metamorfiche ma ci siamo concentrati su uno in particolare, dalla strana forma cilindrica (una carota) ed alle sue speciali fette (sezioni sottili) che ci hanno permesso di osservare “dentro la roccia” e vedere i minerali al microscopio.

Questo sono io che “raccolgo” carote in galleria. Accanto due immagini delle sezioni sottili che abbiamo visto in classe ma osservate con un microscopio professionale.

Abbiamo così concluso un viaggio attraverso il pianeta, dalla struttura della Terra-cipolla fino al micro-mondo dei minerali, scoprendo che la geologia ci racconta una storia di mondi passati, scritta su un antico libro con le pagine di pietra, in una lingua a volte incomprensibile e che solo i più curiosi possono interpretare.

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tutte le immagini disponibili: