Daniele Tona – 11 settembre 2017

Leggi solamente sul sito originale www.scienzafacile.it-

A dispetto di quello che l’iconografia cinematografica può indurre a pensare, normalmente i resti fossili che i paleontologi estraggono dalle rocce sono ben lontani dal fornire un’idea chiara e immediata dell’aspetto dell’organismo al quale appartengono; la norma è rinvenire resti parziali, disarticolati, frammentati o soltanto singoli elementi di scheletri interni o esterni assai più complessi. Un esemplare pressoché intero (diciamo sopra il 90% di completezza), magari anche articolato, che rispecchi fedelmente l’anatomia in vita è un ritrovamento molto più che raro, forse praticamente unico. “Ci vuole un gran feeling”, disse una volta a lezione il mio professore di paleontologia dei vertebrati mimando enfaticamente il gesto che rappresenta la parte del corpo umano tipicamente associata alle clamorose botte di fortuna.

Eppure, alle volte, la natura è capace di superare la più vivida immaginazione, e ci regala fossili talmente completi e ben conservati da pensare che siano troppo belli per esser veri: Archaeopteryx, con le sue piume impresse sul calcare litografico che hanno dimostrato che le idee di Darwin non erano eresie senza capo né coda; Scipionyx, che pur non avendo conservato la copertura esterna di piume (perché possiamo dare praticamente per scontato che la bestiola in questione fosse piumata) ci ha dato un’immagine di come dovessero essere le interiora di un dinosauro; la ricca fauna di Messel, che ha preservato i peli, le squame e le piume degli animali come se fossero stati sepolti da pochi giorni anziché da cinquanta milioni di anni. La lista potrebbe andare avanti per un po’, in ogni modo tutti questi esempi, per eccezionali che siano dal punto di vista della conservazione, sono comunque stati vittima di processi che in qualche maniera li hanno modificati schiacciandoli, asportando delle parti o disarticolandole, più in generale alterandoli quel tanto che basta da non poter più rendere adeguatamente l’aspetto di quell’organismo vivo, vegeto e in tre dimensioni.

Ecco dunque che la natura parte in contropiede e fa saltar fuori qualcosa che riesce a ovviare agli inconvenienti che affliggono i pur spettacolari fossili testé citati. Si tratta del fossile di un dinosauro del gruppo degli anchilosauri, ossia quei dinosauri erbivori che hanno portato all’estremo il concetto di protezione sviluppando una vera e propria armatura di piastre ossee che ricopriva il dorso, la coda e la testa, spesso corredata di lunghi spuntoni e, nel caso della famiglia Ankylosauridae, anche di una mazza all’estremità della coda composta da placche spesse e robuste che potevano facilmente spezzare le gambe a qualunque predatore in cerca di guai.

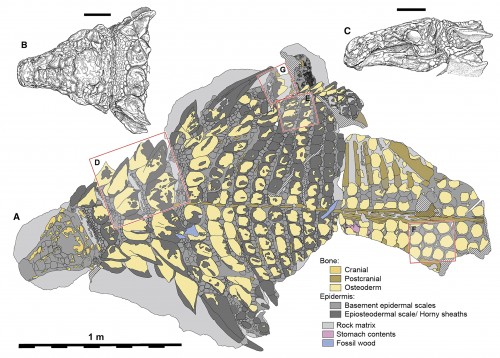

L’esemplare in questione è incompleto, poiché privo della coda, delle zampe posteriori e di parte della regione del bacino. Detto così non sembrerebbe all’altezza degli illustri esempi citati qualche riga più su, ma ciò che lo rende davvero straordinario è il modo con cui si è conservata la parte di corpo rinvenuta: i singoli elementi che componevano l’armatura di questo dinosauro hanno infatti mantenuto la stessa posizione che avevano quando l’animale era vivo, senza subire disarticolazione, trasporto o frantumazione, e il fossile non è stato neppure appiattito dal peso dei sedimenti soprastanti. In altre parole, significa che la parte di corpo preservata è una riproduzione pressoché perfetta del dinosauro quando è morto, e se noi tornassimo indietro nel tempo fino a poco prima che morisse esso avrebbe avuto lo stesso aspetto (in termini di conformazione della testa, disposizione delle piastre ossee, proporzioni corporee e quant’altro) immortalato nella roccia dai processi di fossilizzazione. Sembra una banalità, ma molte volte la frammentarietà dei resti fossili costringe ad accontentarsi di mere ipotesi quando si tratta di ricostruire le fattezze di un organismo estinto, e tali ipotesi sono tanto più speculative quanto più scarsi sono i resti a disposizione dei paleontologi. Basta pensare a Deinocheirus: fino a quando erano note solo le braccia l’unica cosa certa era la famiglia a cui apparteneva; quando poi è saltato fuori il resto dello scheletro si è capito che la sua anatomia era molto più bizzarra di quanto gli studiosi avessero potuto immaginare.

Il lavoro di Brown et al. (2017) pubblicato su Current Biology descrive questo nuovo dinosauro, ascrivendolo a un nuovo taxon denominato Borealopelta markmitchelli, lo “scudo boreale di Mark Mitchell”, in riferimento alla provenienza dell’esemplare e al preparatore che ha lavorato più di 7000 (sì, settemila!) ore per riportarlo alla luce. L’esemplare descritto dallo studio rappresenta l’olotipo (cioè l’individuo su cui si basa la diagnosi) del taxon ed è conservato al Royal Tyrell Museum of Palaeontology di Drumheller in Canada; esso stesso proviene dal Canada e più precisamente da rocce della regione dell’Alberta appartenenti al Wabiskaw Member, parte della Clearwater Formation databile all’Aptiano, quindi all’intervallo di tempo compreso tra 125 e 113 milioni di anni fa nel Cretaceo Inferiore.

Non ci dilungheremo troppo sul descrivere nel dettaglio l’anatomia di Borealopelta che è già esaustivamente trattata dal lavoro di Brown e dei suoi coautori, ed è peraltro liberamente accessibile e quindi consultabile e scaricabile senza problemi. Possiamo comunque accennare al fatto che la grande qualità di preservazione dei resti ha permesso di diagnosticare facilmente i suoi caratteri peculiari, ravvisabili soprattutto nel modo con cui si dispongono le squame ossificate (o osteodermi) e le varie piastre e spine ossee.

Poiché i rapporti reciproci tra questi elementi non sono cambiati quasi per nulla sin dalla morte dell’animale, essi costituiscono un importante elemento descrittivo con cui è stato possibile stabilire sia l’identità di Borealopelta come nuovo genere e specie, sia i rapporti di parentela con altri dinosauri corazzati: esso appartiene alla famiglia Nodosauridae, un gruppo di anchilosauri privo di mazza caudale ma dotato di grandi spuntoni a protezione del collo e della spalle, e quindi più improntati a una difesa frontale rispetto agli Ankylosauridae che invece puntavano maggiormente su una difesa da tergo con la loro micidiale coda armata; per la cronaca l’analisi filogenetica pone come suoi parenti più stretti Pawpawsaurus ed Europelta, vissuti qualche milione di anni dopo durante l’Albiano.

Ma cos’è che ha permesso a Borealopelta di conservarsi così bene, con tutte le parti dell’armatura al loro posto e perfettamente tridimensionali? La risposta si trova nel sito dove è stato scoperto, la Suncor Millenium Mine nell’Alberta nordorientale. Si tratta di rocce di ambiente marino, formatesi non troppo lontano dalla costa e note per i ritrovamenti di vari rettili marini; su quell’antico fondale marino è giunta la carcassa di Borealopelta che si è adagiata sul fondo a pancia in su (noi ne vediamo il dorso perché è stato preparato il lato inferiore del blocco di roccia contenente il fossile, che quindi è esposto capovolto rispetto a come il sedimento si è originariamente depositato), dopo di che è stata sepolta dal sedimento e ha avuto inizio la sua fossilizzazione. Le condizioni chimico-fisiche instauratesi sul fondo, probabilmente a causa delle sostanze prodotte dalla decomposizione della carcassa, hanno portato alla formazione di siderite, ossia carbonato di ferro (FeCO3) che ha rapidamente impregnato il sedimento per un raggio di 20-40 centimetri attorno alla carcassa, formando un robusto nodulo che ha impedito l’azione distruttiva degli organismi saprofagi e ha mantenuto al loro posto gli elementi dermici della corazza prevenendo la loro disarticolazione e dispersione.

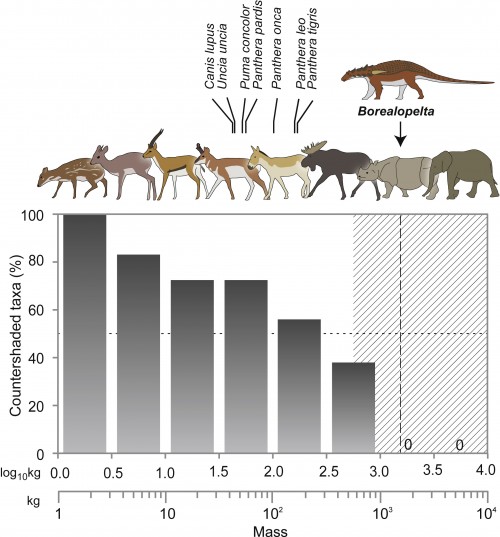

Come se non bastasse l’aver tenuto insieme le parti della corazza lasciando praticamente inalterato nei secoli l’aspetto di Borealopelta, il chimismo del nodulo di siderite ha addirittura preservato una pellicola organica attorno alla corazza, probabilmente derivata dalle guaine di cheratina che ricoprivano il tessuto osseo di squame, osteodermi e aculei; analisi al microscopio elettronico a scansione (SEM) mostrano che è stato il cemento sideritico a trattenere la materia organica, intrappolandola e conservandola. Altre analisi spettrometriche hanno identificato in particolare molecole del gruppo delle pheomelanine, diagnostiche nel determinare il probabile colore degli elementi dermici di Borealopelta: la distribuzione di queste molecole sulla superficie del corpo suggerisce una colorazione bruno-rossastra lungo il dorso, che all’altezza della fila di osteodermi più ventrale sui fianchi passava alla tonalità più chiara osservata sul ventre e sulla coppia di spine più lunghe in corrispondenza delle spalle. Si tratta di un peculiare motivo cromatico, tecnicamente chiamato countershading e traducibile come “contrombreggiatura”, visibile oggigiorno in erbivori di taglia medio-piccola come antilopi e cervi e che serve a mimetizzarsi fra la vegetazione puntando sul contrasto cromatico tra le zone illuminate e quelle in ombra per nascondersi dai predatori.

Modificato da Brown et al. (2017)

I dati ottenuti dalle analisi delle molecole organiche non solo rendono ancora più accurata una ricostruzione già di per sé molto vicina alla realtà, ma hanno anche implicazioni dal punto di vista paleoecologico. Una prima considerazione riguarda il modo con cui le guaine di cheratina ricoprivano gli elementi ossei della corazza: non è un particolare banale questo, perché la superficie di questi ultimi non è a contatto diretto con l’esterno, e la forma di questi elementi può non rispecchiarsi esteriormente negli strati di cheratina che li ricoprono; Borealopelta conserva parte delle coperture cornee di osteodermi e aculei e mostra come esse ne accentuino il profilo, in particolare nelle spine della regione delle spalle la cui lunghezza effettiva rispetto all’elemento osseo era estesa di molto da una guaina simile a quella che ricopre le corna dei bovini. Ne consegue che le spine di questo animale, già impressionanti allo stato scheletrico, erano ancora più lunghe e acuminate quando era ancora in vita. Ciò ne faceva un ottimo deterrente per i predatori, che di fronte al rischio di finire infilzati su quegli spuntoni o di spaccarsi i denti contro le piastre della corazza ci avrebbero pensato due volte prima di aggredire Borealopelta. Eppure, per quanto è chiaro che l’evoluzione abbia sviluppato siffatta corazzatura a scopo principalmente difensivo, i dati sulla distribuzione della pigmentazione suggeriscono anche altre funzioni; vale in particolare per la coppia di spine più lunghe fra quelle ai lati del corpo, dette parascapolari perché ubicate in prossimità delle scapole: a differenza del resto della corazza si distinguevano per la colorazione molto più chiara e per la spessa guaina di cheratina che le faceva risaltare per lunghezza e colore e quindi conferiva loro una probabile funzione di display sociosessuale accanto a quella difensiva; in altre parole servivano probabilmente anche per riconoscere altri individui della stessa specie ed eventualmente attirare quelli del sesso opposto, sebbene da qui in poi non si possa dire null’altro di certo poiché entreremmo nella pura speculazione di comportamenti che non possono essere desunti da un fossile.

Un altro, più importante elemento paleobiologico viene suggerito dalla distribuzione dei pigmenti lungo il corpo, in particolare da quello che abbiamo definito contrombreggiatura. Come detto, nei mammiferi odierni questo fenomeno si osserva in erbivori di taglia generalmente assai più piccola rispetto ai loro predatori, mentre oltre una certa stazza il corpo tende ad assumere una colorazione più uniforme. Per Borealopelta si stima una lunghezza di circa 5,5 metri e una massa corporea attorno alla tonnellata e mezza. Era quindi un animale massiccio e pesante, ben oltre la soglia di 1 tonnellata che nei mammiferi odierni segna il passaggio dalla colorazione contrombreggiata a quella uniforme (questo perché oltre quella soglia gli erbivori diventano troppo grandi rispetto ai loro predatori e quindi non hanno più bisogno di una livrea che li aiuti a nascondersi).

Va tuttavia detto che, ai tempi di Borealopelta, i predatori che bazzicavano per l’Alberta erano teropodi paragonabili a quelli rinvenuti decine di chilometri più a sud come ad esempio Acrocanthosaurus, un bestione del gruppo degli allosauroidi lungo una dozzina di metri e del peso di diverse tonnellate. Non si trattava quindi di animali della taglia di una tigre di o un orso che avrebbero avuto filo da torcere da Borealopelta, ma di animali molto più grandi e caratterizzati da uno stile di caccia e da facoltà sensoriali diverse rispetto a un mammifero, a cominciare dalla vista più acuta e in grado di distinguere una maggiore gamma di colori. Gli autori dello studio sostengono quindi che, sebbene Borealopelta abbia una mole ben al di sopra di quella che oggi giustifica l’adozione di una colorazione contrombreggiata, la pressione selettiva esercitata da predatori diversi da quelli attuali ha spinto questa specie a una vera e propria “corsa alle armi” evolutiva volta a perfezionare la combinazione tra un’armatura robusta, spine acuminate e una colorazione mimetica allo scopo dapprima di celarsi alla vista dei predatori e poi di offrire un deterrente visivo a eventuali attacchi, come a dire “Okay, mi hai scoperto, ma se vuoi mangiarmi devi prima vedertela con la mia corazza. Se proprio ci tieni a finire impalato, fatti sotto!”

Spero che il mio post abbia reso l’idea di quanto prezioso e importante sia il fossile di Borealopelta, non solo per quanto riguarda le informazioni che i paleontologi hanno ottenuto da lui, ma anche per dimostrare che la natura è sempre ricca di sorprese, e che queste spesso superano ogni immaginazione per quanto sanno essere spettacolari e sorprendenti.

Ciò nondimeno mi rendo conto che le parole non possono descrivere adeguatamente Borealopelta: un’immagine vale più di mille parole, si dice, per questo rimando a questo link sul sito di National Geographic dove un’intera galleria mostra la meraviglia della paleontologia che è Borealopelta.

Bibliografia

Brown, C.M.; Henderson, D.M.; Vinther, J.; Fletcher, I.; Sistiaga, A.; Herrera, J.; Summons, R.E. “An Exceptionally Preserved Three-Dimensional Armored Dinosaur Reveals Insights into Coloration and Cretaceous Predator-Prey Dynamics“. Current Biology. doi:10.1016/j.cub.2017.06.071